引越しの荷造りの手順とコツ|梱包方法・用意するもの・始めるタイミングを解説

春の時期、就職や入学、転勤などで引越しを予定している場合、日常生活を送りながら荷造りを進めることになります。何も考えずやみくもに段ボールに詰めていくのでは効率も悪いですし、まだ使うはずのものだったものが見つからなくなり不便を感じることにもなります。以下で荷造りの手順や始める時期、コツを理解し、ストレスなく荷造りをすすめていきましょう。

春の時期、就職や入学、転勤などで引越しを予定している場合、日常生活を送りながら荷造りを進めることになります。何も考えずやみくもに段ボールに詰めていくのでは効率も悪いですし、まだ使うはずのものだったものが見つからなくなり不便を感じることにもなります。以下で荷造りの手順や始める時期、コツを理解し、ストレスなく荷造りをすすめていきましょう。

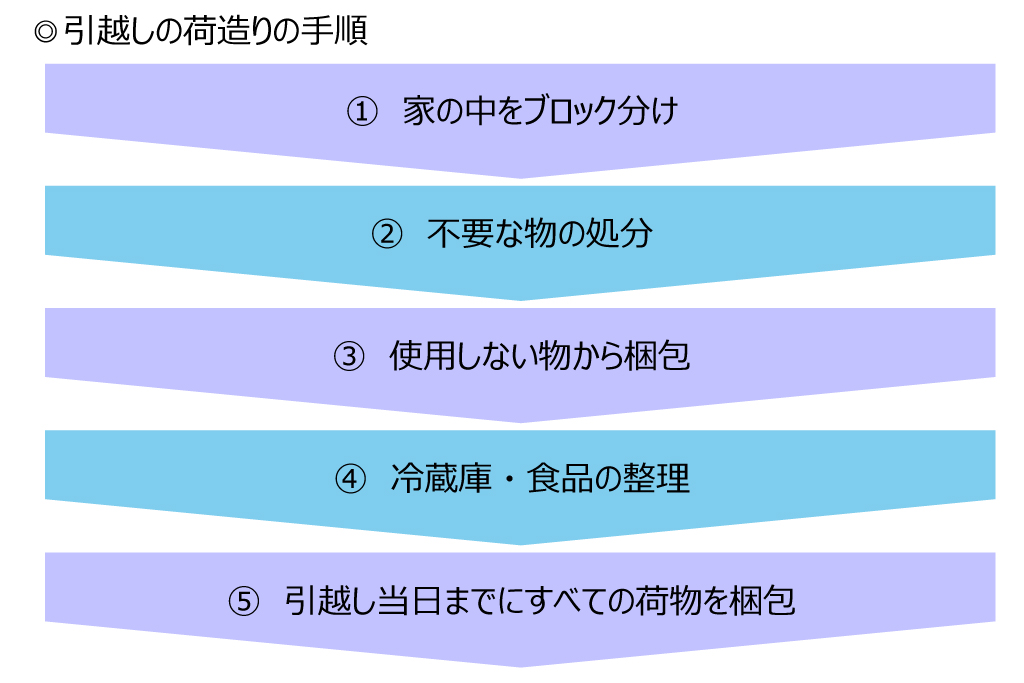

引越しの荷造りを進める手順

何ごとにも効率的に進めるためのルールやコツがありますが、引越しの荷造りにも進めるための手順があります。

荷造りの際によくあるのが、とにかく手元にあるものからどんどん詰めていってしまうこと。荷造りをしながらも、日常生活は続いていますから、詰めてしまった後に必要なものを入れてしまったことに気づき、それを取り出して、またしまって、を繰り返していると非効率的です。

もちろん、人それぞれ様々な状況がありますから、上に示した手順がどんな場合も絶対というわけではありません。しかし、この手順で進めて行くとよくあるムダを避け、効率的に荷造りができます。

以下の章では、各手順で具体的に何をどのようにすればよいのか説明していきます。

1 家の中をブロック分け

まず行うのは家の中をブロック分けすることです。荷造りを行うためにブロック分けをするメリットは何でしょうか?当然のことですが、荷造りする目的は引越し先に荷物を運ぶことです。家の中をブロック分けしておけば、荷物を詰める際に引越し先に荷物を運びこみ、荷解きする光景をイメージしやすくなります。

つまり、詰める物を場所ごと、用途ごとにブロック分けして詰めていくことで引越し先の作業もスピーディに進めることができるのです。例えば、以下のようにブロック分けできるかもしれません。

【ブロック分けの例】

- 玄関

- リビング

- 寝室

- キッチン

- トイレ

- 浴室・洗面

2 不要な物の処分

荷造りを実際に始める前にもうひとつしておくとよいことがあります。それが不要な物の処分です。その目的は引越し先に持っていくものを吟味して、物全体を減らすことです。物全体が減れば、必要な段ボールの量、梱包にかける時間が減らせます。さらに引越し先の新居で片づけるための時間やエネルギーも節約できます。

一般的に不要な物を処分する方法には、以下のようなものがあります。

- リサイクルショップ

- フリマアプリ

- オークション

- 知り合いにあげる

- ごみ・粗大ごみ

いくつか注意点があります。例えば、フリマアプリは自宅に居ながら不用品の処理を進められますが、買い手がつくのに時間がかかったり、買い手がつかなかったりすることもあります。また、ゴミ・粗大ごみは自治体ごとに処理方法が異なりますので、回収日や回収方法についてあらかじめ確認しておく必要があります。場合によっては費用がかかることもあります。

3 使用しない物から梱包

いよいよ梱包作業に入りますが、手あたり次第詰めるのではなく、使用しない物・使用頻度が低い物から始めましょう。そうすることで、詰めてしまってから段ボールをまた開けることを防げます。引越し前に使うことが予想される物の梱包は後回しにしましょう。人によって事情は異なると思いますが、優先的に梱包するものには以下のような物が含まれるかもしれません。- シーズンオフの洋服・寝具

- 来客用の布団や食器など

- インテリア雑貨

- 買い置きの日用品

- 普段使いしていない食器や調理器具

- 趣味やスポーツで使用するアイテム

4 冷蔵庫・食品の整理

計画的に整理を進めなければならないものの中に冷蔵庫の中の食品があります。引越しの際には冷蔵庫のコンセントを抜き、運ばなければなりませんから、食品を冷蔵庫に入れっぱなしにしておくわけにはいきません。そんなことをすれば冷凍食品や要冷蔵のものはダメになってしまうことでしょう。そのため、引越し日に向けて冷蔵庫の中の食品を計画的に減らしていかなければなりません。あくまでも目安ですが、引越し1週間前からは買い物にして食品を足さないようにし、あるものを消費していくようにします。引越しの前日には調理器具や食器なども含めて荷造りを完了しているはずですから、その時点ですべての食品を消費しきっているのがベストです。前日の食事は外食やお弁当で済ませましょう。

5 引越し当日までにすべての荷物を梱包

3で説明した引越し後まで使用しない物の梱包が終われば、次に以下の順番で荷造りを進めて行きます。- もしかしたら使うかもしれない物 引越し直前まで必ず使うとも、使わないとも言い切れないものは段ボールに入れておきますが、引越し前日まで封はしないでおきましょう。そうすることで、使いたくなったときに探したり、封をまた開けたりする手間を省けます。

- 引越し直前まで使う物 引越し直前まで使用する物はそんなに多くないはずですから、引越し前日の夜か、当日に一気に梱包します。

引越しの荷造りはいつから始めるべきなのか

引越しの準備は荷造りだけではなく、さまざまな手続きを含め、ほかにもいろいろとあります。仕事も忙しいと荷造りはついつ後回しになりがちです。ただ、引越し業者を手配済みで引越し日が決まっているようなら、それまでに荷造りを完了させられるよう明確なスケジュールを立てておかなければなりません。

以下では具体的に引越しの荷造りをいつから始めるべきなのかご説明します。

引越しの荷造りにかかる時間

ある引越し業者の調査によると、引越しの荷造りかかる日数は平均で約1週間といわれています。しかし、暮らしている家の大きさや家族構成、どの程度集中的に荷造りするかによってもその時間は大きく異なってくるはずです。大家族であれば、2~3週間かかることもあるでしょうし、一人暮らしなら1週間もかからず数日で荷造りできるかもしれません。引越しの荷造りのスケジュール例

先に引越しの手順についてご説明しましたが、以上の図が示すようにスケジューリングしてみましょう。日常生活の便宜を考えると、本格的に梱包を始めるのは引越し1週間前あたりからになるでしょう。しかし、それまでにブロック分け、不用品の処理、使用しないものの梱包を少しずつ進めておくことが理想です。引越し日は動かせませんから、効率的に作業を進めることで、直前にストレスをかかえながらバタバタと荷造りすることを避けられます。

先に引越しの手順についてご説明しましたが、以上の図が示すようにスケジューリングしてみましょう。日常生活の便宜を考えると、本格的に梱包を始めるのは引越し1週間前あたりからになるでしょう。しかし、それまでにブロック分け、不用品の処理、使用しないものの梱包を少しずつ進めておくことが理想です。引越し日は動かせませんから、効率的に作業を進めることで、直前にストレスをかかえながらバタバタと荷造りすることを避けられます。もちろん、それぞれに荷物の量は異なるでしょうから、上のスケジュールにとらわれず、余裕をもって荷造りを行えるように計画を立ててください。

引越しの荷造りのために準備するもの

荷造りをいざ始めて梱包するのに必要な道具がないことに気づくことがあります。そのような非効率的な事態を避けるため前もって準備しておきましょう。

荷造りに必要な道具

| 道具 | 解説 | 必要性 |

| 軍手 | 作業する際の怪我を防ぎます。重いものを動かしたり、取り外したりする場合にはすべり止めが付いているものが便利です。 | 〇 |

| 工具 | 家具などを運びやすいようにばらす際に使用します。大きさの異なるプラス・マイナスドライバー、ペンチは揃えておきたいものです。 | 〇 |

| ガムテープ | 予想以上に使用しますので多めに買っておきましょう。 | 〇 |

| ビニール紐 | 段ボールに入りきれない物をまとめておくのに使用します。 | 〇 |

| はさみ/カッター | さまざまな用途に使用します。数人が同時に作業を滞りなく進められるようにできれば人数分用意しておくとよいでしょう。 | 〇 |

| 油性ペン | 段ボールの中身を明示するのに必須です。これも少なくとも作業する人数分準備しておきましょう。 | 〇 |

荷造りに必要な梱包資材

| 梱包材 | 解説 | 必要性 |

| 段ボール | 運びやすさや梱包のしやすさを考えると同じ大きさのものを購入しておくのも良いでしょう。引越し業者を手配する場合は必要分を持ってきてくれます。 | 〇 |

| 緩衝材 | 引越し業者に頼む場合は、無料でもらえたり、レンタルしたりできます。 | 〇 |

| 新聞紙 | 食器を梱包するのに便利です。多めに準備しておきましょう。 | 〇 |

| ビニール袋 | 梱包する際に小物がバラバラにならないように使用します。また、荷解きの際に分かりやすいように小物をグループごとにまとめておくのにも便利でしょう。 | 〇 |

| 布団袋 | 布団を入れるのに必須です。圧縮袋を準備しておけば、荷物スペースを減らすのに役立ちます。 | 〇 |

| ハンガーボックス | スーツやワンピース、ロングコートなど段ボールに入れてしまうとシワがついてしまうものはハンガーボックスに入れるとよいでしょう。 | △ |

上手く箱詰めする方法

食器・割れ物

- 割れ物は新聞紙で包む 食器の形状に合わせてすべての部分が保護されるように包みましょう。

- 重ねてひとまとめにすると割れるためNG 同じ種類の平皿などは重ねてひとまとめにするとぶつかりあって破損する可能性もあります。かならず一枚一枚分けて包みましょう。

- 段ボールの隙間も埋める それぞれに隙間があると段ボールの中で動いてしまい、割れてしまう危険性がありますから、隙間を埋めるために新聞紙を丸めて入れたり、緩衝材を間に詰めたりしましょう。

- 新聞紙をグラスのステム(脚)に巻く ワイングラス全体を巻くだけだと、運搬時に動いた場合にステム(脚)が別のものとぶつかり、折れてしまうことがあります。

- 新聞紙でグラス全体を包む ステムのみを新聞紙でくるんだら、別に新聞紙でワイングラス全体を包みます。

- 段ボールに詰める 段ボールに詰め、運搬中に中で動かないように隙間には緩衝材をしっかりと詰めます。

例:ワイングラス梱包方法

小物雑貨

小物雑貨は荷解きの際に分かりやすいように分類して梱包することがポイントです。先に説明したように梱包の前にブロック分けをしますが、その中でもさらに細かく項目分けをして段ボールに詰めておくとよいでしょう。大きな段ボールに小物をまとめて入れると荷解きの際に探しづらいですし、スペースも無駄になってしまいため、小さめの段ボールに細かめに分類して詰めていくことをおすすめします。

家電

家電は大きさによって梱包のポイントが異なります。引越し業者を依頼する場合、大きい家電は梱包を任せられる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。PCやレコーダーを梱包する際には、万が一のことを考えてバックアップをとっておくことをおすすめします。運搬時の衝撃でデータが消えてしまうこともあるからです。

ドライヤーや電気スタンド、ポットなど小物の家電は以下の方法で梱包しましょう。

- エアパッキンで包んで段ボールに詰める 小物家電はバラバラにしておくと運搬の際に手間がかかりますし、スペースも無駄になるため、エアパッキンなどで保護して大きめの段ボールに詰めます。その際、段ボールが重くなり過ぎないように重量に注意します。

- 段ボールに詰めたら隙間も埋める

服

服はシワになるのを防ぐため、詰め込み過ぎないようにしなければなりません。スペースに余裕にある大きめの段ボールやハンガーボックスを利用しましょう。先に述べたようにシーズンオフのものから梱包を始めていきますが、荷解きまでの時間が長くなるため、ぎゅうぎゅう詰めは避けてください。荷解きの際に分かりやすいように、「誰のものか」「どの季節に着るのか」「服の種類」などをできるだけ詳細に書いておくと便利です。本

本はサイズが小さいため、詰めやすいのですが、気を付けないと重くなりすぎてしまいます。そうなると、運ぶのに苦労したり、底が抜けたりしますので、本は小さめの箱に入れるようにしましょう。段ボールの底が抜けない目安は15キロですが、業者に頼まないで自分で引越しする場合は1箱5キロ程度にしておきましょう。文庫本なら20~30冊、雑誌やコミックであれば15~20冊程度の重さです。

引越しの荷造りのコツ

荷造りには段ボールを組み立てたり、荷物を詰めたりするのにコツが必要です。また、引越し先に荷物を運んで、荷解きし、スムーズに新生活を始めるためのコツを含め、以下でご説明いたします。

荷造り用段ボールの組み立てのコツ

段ボールを組み立てる際も、運びやすさをイメージしながら行います。段ボールの形状が安定し、重さで底が抜けないようにするためには、ガムテープで底を十字に貼りましょう。引越しの際の段ボールが一体どのくらい必要なのか想像しづらいと思いますが、単身の場合は10~15枚、夫婦2人の場合は20~30枚が目安といわれています。もちろん、持ち物の多さや生活形態によって異なりますので、ギリギリになって足りないということがないよう多めに手配しておくとよいでしょう。

段ボールは引越し業者を手配している場合は段ボールの費用も含まれていますので、必要なだけもらうことができます。自分で引越しする場合は商店やホームセンターなどでもらえる場合もありますが、丈夫な段ボールを手に入れたい場合はネットショップで購入するとよいでしょう。

段ボールへ荷物を詰めるときのコツ

段ボールへ荷物を詰めるときのコツは新居をイメージしながら行うことです。新居の間取りを前提にして、同じ部屋で使うものは同じ段ボールに入れておけば運搬や荷解きがスムーズです。段ボールを運ぶ人は必ずしも家族とは限りませんから、誰が運んでも適切な場所に持って行ってもらえるように箱の側面は何が入っているかだけでなく、運ぶ先の部屋もマジックで明記しておきましょう。

新居で困らないためのコツ

新居で新しい生活を始める上で困らないように、すぐに使うものは別に取り分けて一緒にいれておくのも一つの方法です。運搬するときもすぐに分かるように別にしておくとよいかもしれません。人によってすぐに使うものは異なると思いますが、以下のようなものは必須です。

- はさみ・カッター

- 掃除用具

- トイレットペーパー

- カーテン

- 洗面・化粧品

- スマートフォンの充電器

引越し荷造りの注意点

引越し荷造りにはうっかり見落としがちな注意点があります。以下の3点についてご説明します。

- 粗大ゴミは早めに処分

- 冷蔵庫や洗濯機の水抜きをする

- 運搬作業開始前までに荷造りを終わらせる

粗大ゴミは早めに処分

先に不用品の処理を優先すべきことをご説明しました。特に粗大ゴミは通常のごみ回収では処分できないことも多く、早目にその処理方法を確認していく必要があります。自治体によっては回収日が決まっていたり、予約が必要だったりする場合もあります。粗大ゴミの処理を先延ばししていると、引越し日まで予約が埋まっていて間に合わない可能性があります。冷蔵庫や洗濯機の水抜きをする

引越し前に行う水抜きとは、運搬作業中に水が漏れないように冷蔵庫や洗濯機内部にたまった水を抜くことです。水抜きは引越し前日までに済ませておきましょう。<水抜き方法>

【冷蔵庫の水抜き方法】

- 製氷機能を停止 自動製氷機が付いている場合はタンクの水も捨てます。

- 電源プラグを抜く

- 冷蔵庫の中を空にする

- 水受けトレイ・タンクの水を捨てる

【洗濯機の水抜き方法】

<縦型洗濯機の場合>

- 1. 給水ホースの水抜き 洗濯機用の蛇口を閉めて1分程度洗濯機を回してから給水ホースの水抜きをし、取り外します。

- 排水ホースの水抜き

<ドラム式洗濯機の場合>

- 給水ホースの水抜き 電源を入れ、「ドライコース」か「洗浄コース」を選び、15秒くらい作動させます。

- 糸くず・ゴミ取りフィルターなどの水抜き

- 排水ホースの水抜き

運搬作業開始前までに荷造りを終わらせる

当然のことですが、荷造りは運搬作業開始までに終わらせておきましょう。そうでないと、引越し業者に引越しを拒否されるか、有料で作業をお願いすることになりかねません。また、次の賃借人の転入予定もあるため、簡単に退去日を遅らせることも難しいでしょう。一般的に、引越運送約款では、以下の示すように引越しの当日までに依頼人が荷造りを行うことが義務付けられています。

◎標準引越運送約款

(荷造り)

第七条 荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

- 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

- 前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

もし引越し日までに荷造りが終えるのが難しいようであれば、別料金を支払って引越し業者の梱包サービスを依頼できないか検討してみましょう。

まとめ

引越しの荷造りは大きな負担やストレスの原因になりますが、ポイントや手順を押さえれば、効率的に進めることができます。1ヶ月くらい前から時間の余裕をもって始めれば、不用品の処理も含めて、新居での生活をイメージしながら行うことができます。引越し日直前になって慌てることがないように、計画的に荷造りを行いましょう。

この記事を書いた人

- ニフティ不動産編集部

- 引越しに役立つ情報をお届けします。 ニフティ不動産は大手不動産サイトの賃貸物件、購入物件をまとめて検索できるサイトです。