ここでは木造住宅の構造や部材の役割、そして弱点を克服するテクノロジーなどについて紹介するよ!

- 木造住宅とはそもそも何?

- 木造住宅の部材(部品となる材料)を知ろう!

- 木造住宅の耐震性

- 木造住宅の防火・耐火性

- 木造住宅のメリットとデメリット

- 木造住宅のデメリットを克服する技術

- まとめ:これからの木造住宅は?

木造住宅とはそもそも何?

まず、木造住宅とは何か?…から考えたいと思います。

木造住宅には軸組工法やツーバイフォー工法、あるいは重量木骨造など、色々なタイプの家がありますが、ざっくりまとめると「柱や梁などの構造材が木製の家」です。

今では木造建築のテクノロジーが進み、木製の部材を不燃材や強度の高い金属部品と組み合わせることができるようになってきています。なので、木造住宅のカテゴリー分けは曖昧になっています。

木造住宅の部材(部品となる材料)を知ろう!

木造住宅の強度について語るなら、まずはどんな部品が骨組みの部材として使われているかを知っておくと理解が深まりやすいです。

木造住宅の部材の名前は取り付ける部分によって様々な呼び方をします。大工さんの表現を借りるならば、柱にしても「通し柱」や「管柱」とあったり、梁においては「胴刺し」「垂木」といった呼び方をします。

しかし、基本的な呼び方は「柱」「梁」「筋交い」にまとめることができます。そこで、改めて「柱」「梁」「筋交い」の役目についておさらいをしてみましょう。

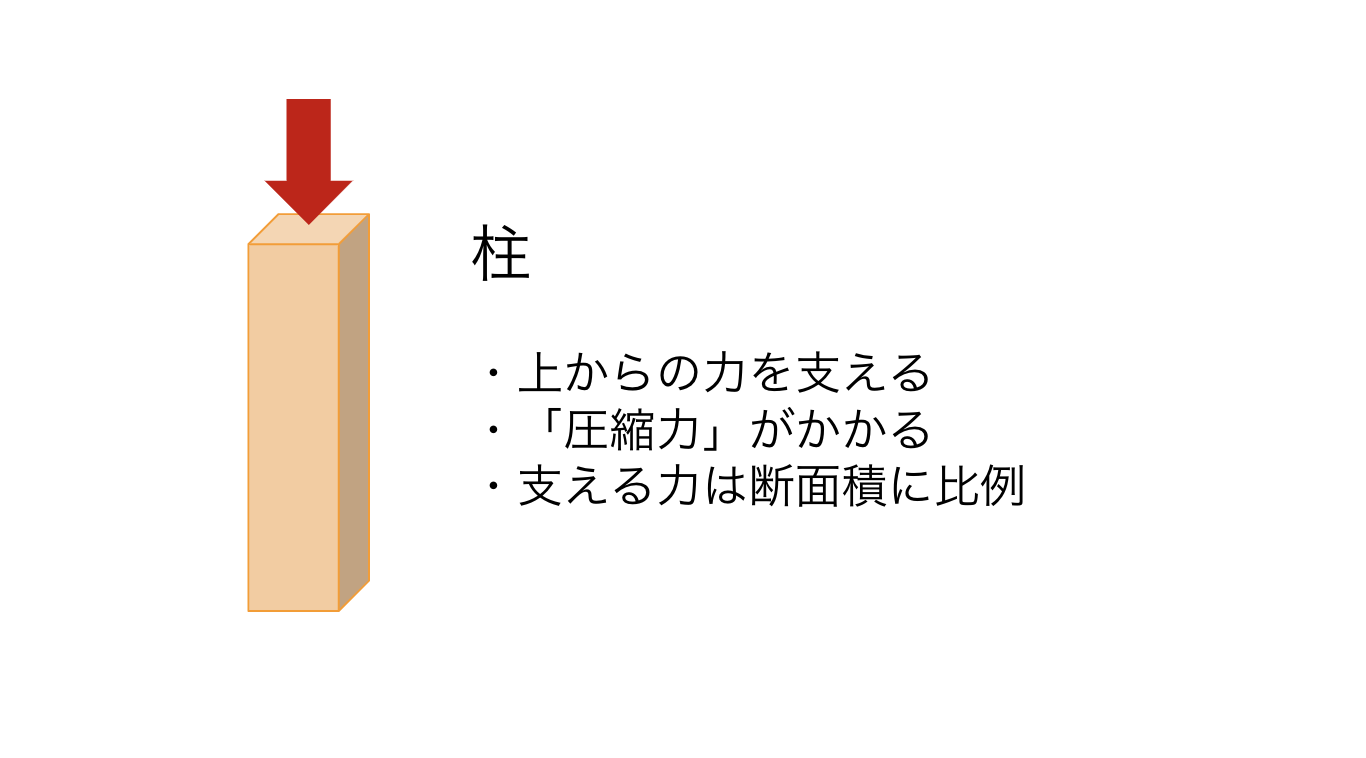

(1)柱

柱の役割は、建物自体の自重や家財や人などの重さ、あるいは積雪などの「上からの力」を支えることです。そのため、柱には主に圧縮力が掛かります。上から下への重さを支えるための力です。支える力は基本的には柱の断面積に比例します。

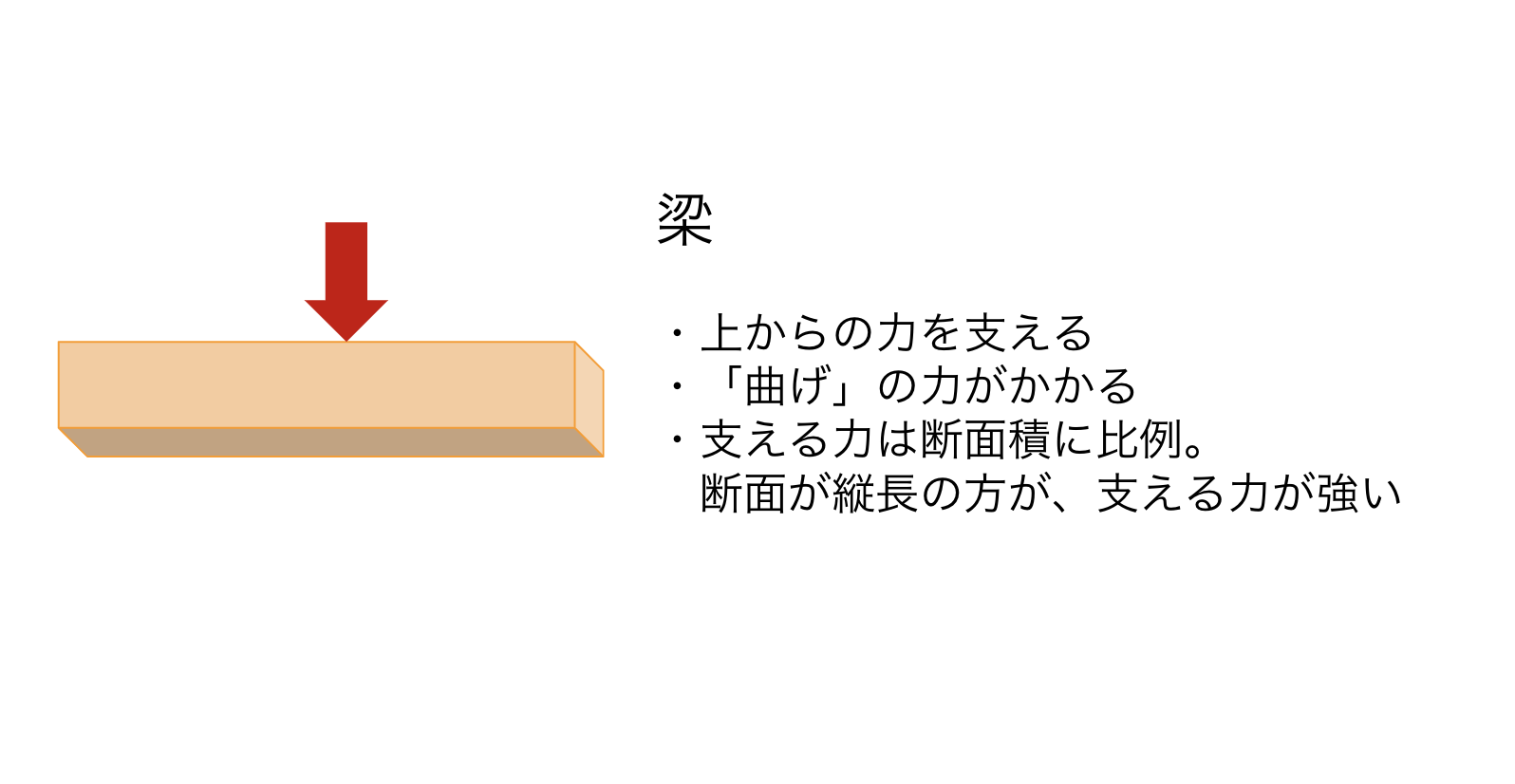

(2)梁(はり)

梁は横に這わせる部材ですが、支えるのは柱と同様、「上からの力」になります。梁には曲げの力が掛かります。

梁の強さは断面積にもよりますが、梁の断面が長方形の場合は、縦長に使う方が強度が出ます。

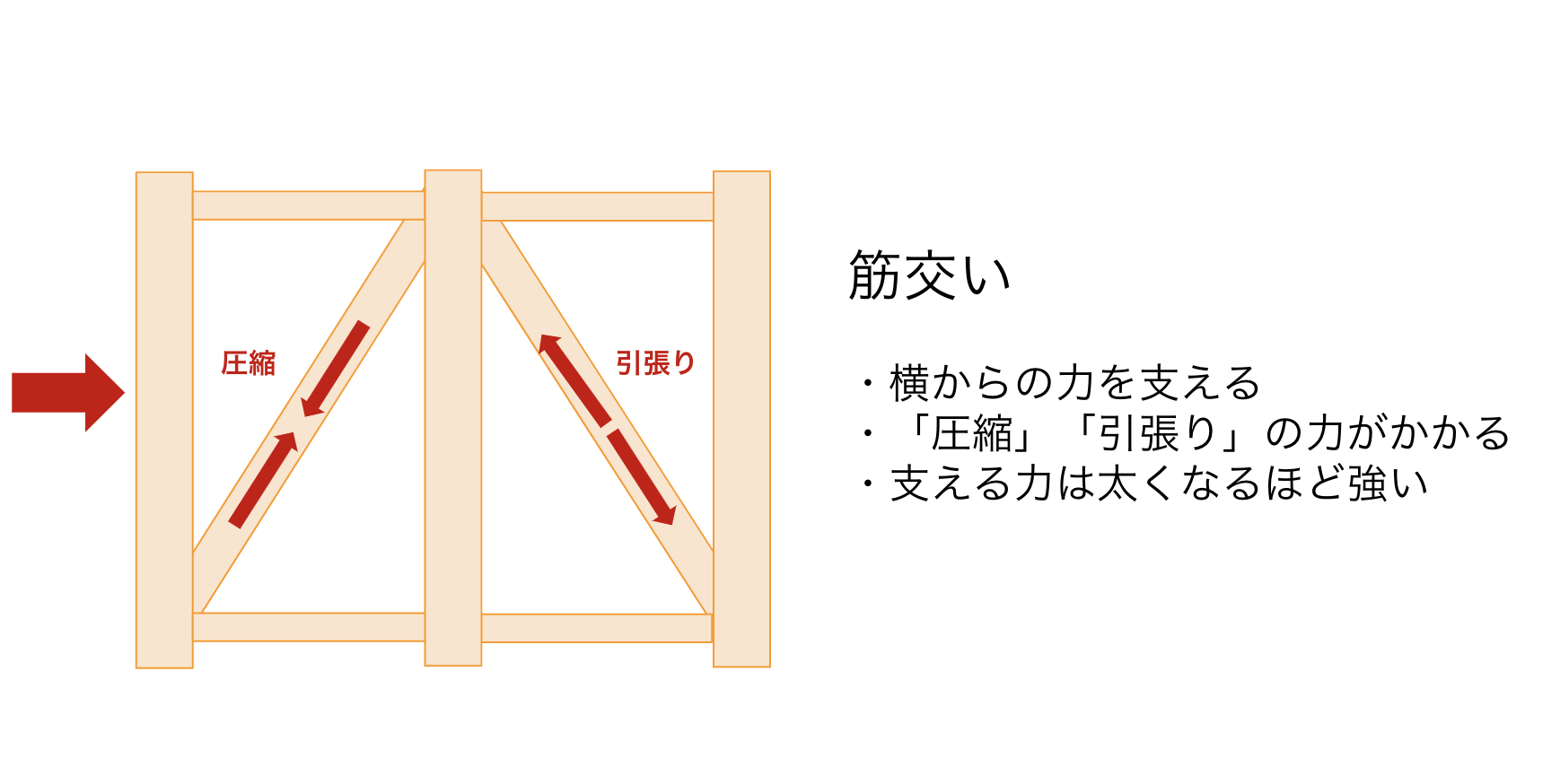

筋交いは斜めに配置する部材で、建物の横からの力を支えます。

部材を斜めに配置すると、横からの力を圧縮や引張りに変えて支えることが出来ます。

筋交いに加わる力も基本的には圧縮と引張りになるので、断面積に比例します。

木造住宅の耐震性

木造住宅にはどんな部材があり、それぞれどのような力を支えているかがおわかりいただけましたでしょうか?次に、地震の際に建物に掛かる力と、その時の部材の様子について紹介します。

地震の時にかかるのは「横からの力」

最初に地震の力について考えてみます。

地震には縦揺れと横揺れがありますが、倒壊などの大事故に繋がる揺れは横揺れになります。

しかも、瞬間的に非常に強い力が掛かります。

横からの力に耐えるのには筋交いが重要

筋交いの強度が大事

横からかかる力を支える部材は、筋交いであることは既に紹介しました。地震の力は強烈なため、筋交いにも十分な強度が必要となります。木造住宅が地震に強いかどうかは、筋交いの強度がポイントの1つとなります。

曲げに強い素材を

柱や梁と同様に、筋交いは棒状の木を組み合わせて作る棒材となります。棒材の特性として、強い力(圧縮力)がかかった時に、折れ曲がってしまうことがあります。

これを防ぐためには、曲げに強い材質の木を選ぶことが必要になります。

筋交いの配置はたすき掛けの方が強い

筋交いには、1本を斜めに通す「片筋交い」と、両方からバッテン状に通す「たすき掛け」の配置があります。

筋交いは一本斜めに通すのでは無く、たすき掛け状に2本取付ける配置の方が強くなります。

パネルを組み合わせると耐震性が上がる

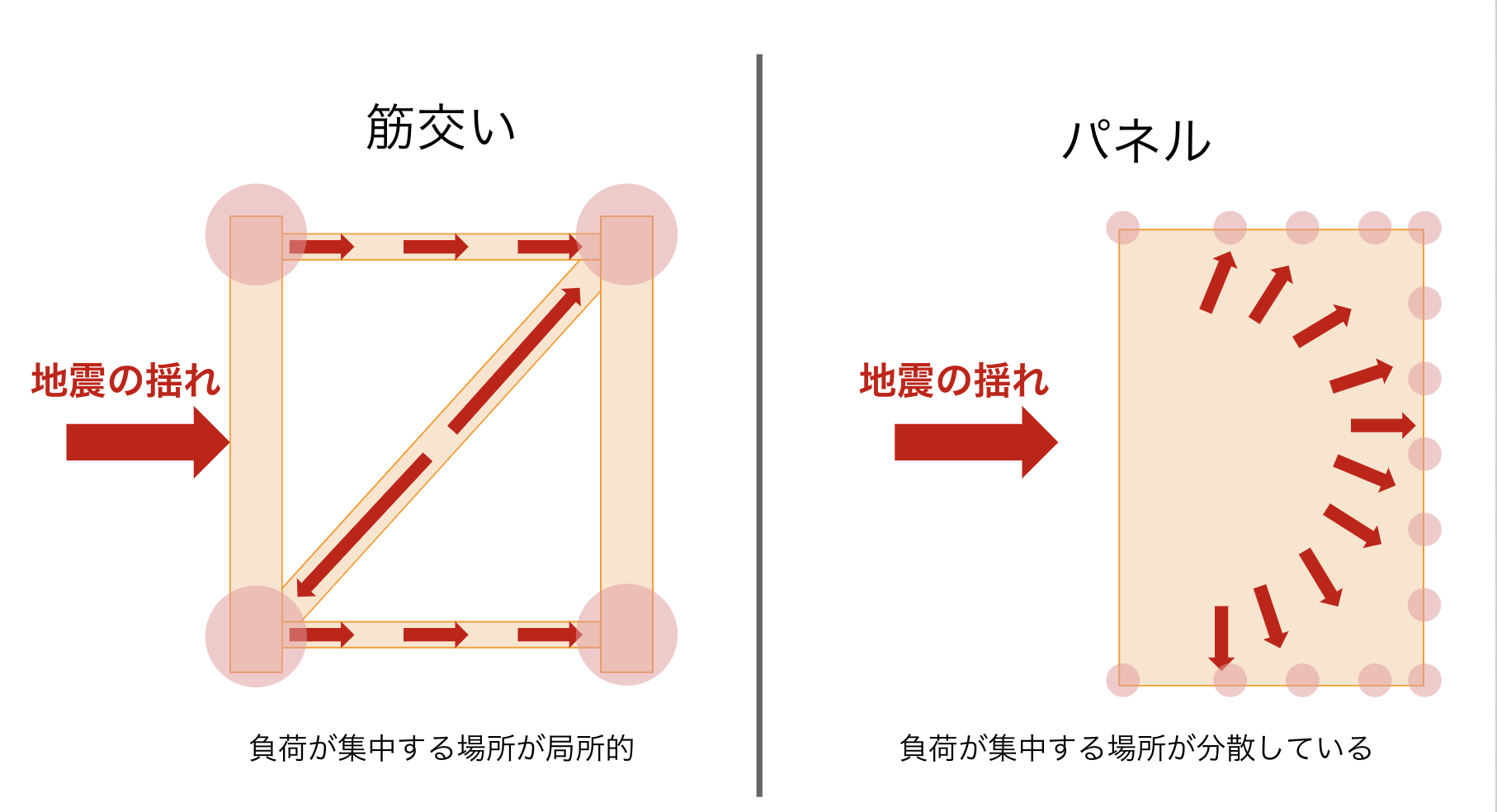

建物の横方向の強度を上げる手段としては、筋交いの他にも合板などのパネル材を使う方法もあります。

筋交いは線で支えるイメージになりますが、パネル材は面全体で力を分散させる特徴があります。

木造住宅の防火・耐火性

木造住宅の耐震性については説明してきましたが、木造住宅の防火・耐火性についてはどうでしょうか?

物の燃え方のおさらい

まずは物の燃え方をおさらいしておきましょう。

物が燃えるためには、燃える物の他に酸素と高い温度が必要です。燃える物があったとしても酸素が無ければ火は消えてしまうのです。

例えば、ロウソクに火をつけて、それをガラスびんなどを被せてみますと、火はすぐに消えてしまいます。これは火が燃えるための酸素が無くなったことが原因です。

木は意外に燃えにくい

木は燃える素材ですが、状態によって燃えやすさが異なります。

例えば木をカツオ節の様に非常に薄く削った状態では、一瞬にして火がついてしまいます。マッチ棒なども細い木の棒なのですぐに燃えますね。しかし、太い薪にはライターで簡単に火が付くことはありません。

これと同じことが木造住宅にも言えます。

木造住宅の居室内全部を燃えやすい素材で埋め尽くし、その上で火をつけるのであれば、早い段階で燃え広がってしまうことでしょう。しかし、燃えない素材を多用すれば、火災に強い家造りも可能です。

また、木造住宅の部材は、仮に火が着いたとしても表面が炭化してしまい、内部まで燃えないことが知られています。これは炭化層が酸素の流入を遮断し、木材の中まで火がまわるのを防ぐからです。

木造建築物の火災実験

木造住宅を取り扱うメーカーや、それを監督する省庁などは、製品検査や商品開発のために多くの実験を行っています。その中で、木造建築物の火災実験の例があります。この実験は国土交通省国土技術政策総合研究所によって、2012年~13年に実施されました。

実験台になった家は、木造で壁や天井の木を表面に出し、内装に石膏ボードなどを組み付けた物です。

実験の結果は、木を内装の前面にあしらった物が着火後に燃え広がった一方で、石膏ボードなどの燃えない素材を取り付けた物は、なかなか火が着かなかった結果となりました。

この結果を見ても、不燃材料を適切に組み付けていれば、火災に強い木造建築物が造れることが分かります。

木造住宅のメリットとデメリット

木造建築物のメリットとデメリットについて挙げてみましょう。

まず、代表的なメリットを3つご紹介します。

木造住宅のメリット1:建築コストが抑えられる

一般的に内装のグレードを合わせて比較した場合、木造<軽量鉄骨造<コンクリート系の順に建設費が高くなります。

近年ではプレカット工場であらかじめ材料をキットして現場の建築コストを効率化した木造が増えているので、建築コストが比較的抑えられた建築が増えてきているので、木造は割安さが魅力です。

ただし木造でもちゃんとした数寄屋造りや4寸以上の柱を使用して建築した場合は坪単価は70万以上になる場合もざらにあります。

木造住宅のメリット2:設計の自由度が比較的高い

一般的な在来木造の場合すべてオーダーメイドで設計し建築するのが一般的となります、ただしハウスメーカーの企画商品やローコスト住宅ではコストダウンのため材料をモジュール単位で規格化したり、間取りを限定したりして単価を引き下げるようにするのが一般的です。

企画プランだと建築予定地に企画プランが入らない場合はより狭い建物を選ばないといけない場合があります。

その点木造のオーダーメイドはその敷地にピッタリ合った建築が可能なのがメリットとなります。

その点、木造の場合は部材単位でのオーダーメイドになるので、自由度が高くなります

木造住宅のメリット3:リフォームなどがしやすい

鉄骨系の住宅は、壁の配置でも構造が決まる場合が多いです。また、鉄骨の現場加工は労力を考えても簡単ではありません。その点、木造ならば柱や梁、そして筋かいを残せば変更が出来ますので、リフォームもしやすくなります。また、木材の加工は鉄骨に比べて容易な点も重要です。

次に木造建築物のデメリットです。(※鉄骨系の住宅と比べた時のデメリットです)

木造住宅のデメリット1:耐用年数が比較的短い

鉄骨系に比べると、木造住宅は一般に耐用年数が短いとされています。これは素材の持つ耐用年数から来ているとも言えるでしょう。鉄骨系は腐食をしない限り相当長い期間持ちますが、木造の場合は自然素材のため、耐用年数が短くなってしまいます。

木造住宅のデメリット2:耐震性が鉄骨系ほどでは無い

木造住宅の耐震性も十分ではありますが、鉄骨系ほどの性能を期待するのは難しいです。これは素材としての強度の差が理由として挙げられます。鉄は割り箸程度の太さでも、数百キロ、あるいはそれ以上の力を掛けても千切れないことからも明らかと言えるでしょう。

木造住宅はコンクリート系に比べて防音性に劣る

木造住宅は、一般的にコンクリート系に比べて防音性が弱いとされています。楽器演奏をした方、子育て中の方などは、知っておいたほうがいいポイントです。

また、周囲に大きな道路や、学校などがある場合も、外の音が気になってしまう可能性はあるでしょう。

なお、現代の木造住宅は非常に品質が高く、耐震性や防火に関しても法的な基準をクリアして、性能的に高いレベルにあります。ですからデメリットがあるにせよ、安心して生活することが可能です。

木造住宅のデメリットを克服する技術

木造建築のデメリットですが、今では技術が進み、これらの弱点が克服されようとしています。代表例として、耐震性と耐火性の技術について見てみましょう。

木造住宅の耐震性を上げる技術

耐震性を上げるためには、建物の部材に掛かる「横の力」を抑えることが重要になります。そのために用いられたのが、前に紹介した筋交いやパネルです。

最近ではパネルの性能が向上し、木造住宅の耐震性を底上げしています。

また、ここで使われるパネルには燃えにくい素材も組み込まれていて、住宅の防火性向上に寄与している材料もあります。

木造住宅の防火性を上げる技術

都市計画法などの規制で、過去、木造建築物が建てられる地域は限定されていました。しかし木材の不燃化の技術が進歩し、現在では、規制されていた地域にまで木造建築物を建てることが可能となっています。

木材の難燃化技術は、木材にアンモニア系の不燃薬剤を注入することで成立しています。実際には強度を保持する中心部と、火炎を食い止める部分の二層構造になっていて、仮に火災が発生したとしても、表面だけが燃えてしまい、中の部分までは燃えない仕組みになっています。

まとめ:これからの木造住宅は?

科学技術の進歩により、以前では不可能だったことも可能となりました。そしてそれは耐震性や耐火性だけでは無く、耐用年数などのアップにも繋がることと予想されます。そして、これからは「新しく建てる家」もですが、「手入れをしながら長く利用する家」が求められる時代になることでしょう。

テクノロジーは木造住宅の性能アップに貢献して来ましたが、今後も更に期待が持てます。私たちの子供たちの「未来の家」がどの様になるか?…非常に楽しみですね!

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

0円物件とは?メリット・デメリットと活用方法、実際に購入した方の声を紹介

0円物件とは?メリット・デメリットと活用方法、実際に購入した方の声を紹介

二世帯住宅を新築するなら完全分離型がおすすめ!間取りや価格相場は?

二世帯住宅を新築するなら完全分離型がおすすめ!間取りや価格相場は?

市街化調整区域とは?市街化区域との違いを解説!住宅の売買や土地購入にも建設許可申請がいる?

市街化調整区域とは?市街化区域との違いを解説!住宅の売買や土地購入にも建設許可申請がいる?

オール電化のメリット・デメリットを解説!電気代を節約するコツを知ろう

オール電化のメリット・デメリットを解説!電気代を節約するコツを知ろう