今回は、登記簿の種類や取得方法、見方などを解説していきます。

不動産に関わる上では避けて通れないのが登記簿ですので、がんばって勉強していきましょう!

- 登記簿(とうきぼ)とは?登記簿謄本と登記事項証明書はなにがちがう?

- 登記簿謄本(登記事項証明書)の種類は4つ!それぞれの役割を知っておこう!

- 登記簿の取得方法はオンラインがおすすめ!手数料もおトクです♪

- 登記簿の見方を解説!ポイントは表題部と権利部(甲区・乙区)です

- 登記簿は種類・取り方・見方をマスターすればこわくない!

登記簿は不動産における「戸籍」のようなもの。

現在までの経緯が記録されている大切な資料だから、取り方と見方をおぼえておこう!

登記簿(とうきぼ)とは?登記簿謄本と登記事項証明書はなにがちがう?

登記簿とは不動産の物理的状態や権利関係を記録したもので、この記事の冒頭でお伝えした法改正によって、現在は「登記記録」と表されます。

ここでは、登記簿への理解を深めるために、まずは登記の基礎知識を解説していきます。

そもそも登記ってなに?

登記簿のことを知る前に、まずは「登記」について確認しておきましょう。

登記は権利や義務などを明らかにすることで、取引を円滑におこなうためのシステムです。

ここでは「不動産登記」に限定してお話ししますが、ほかにも

・会社に関する「商業登記」

・認知症・介護などに関連する「成年後見登記」

など、さまざまな種類の登記があります。

不動産の権利としてわかりやすいのは、所有権(=その不動産が誰のものなのか)ですね。

たとえば、ある不動産の売買契約が成立した場合、所有権が売主から買主に変更されるため、登記手続きが必要になります。

手続きが発生するケースには、以下のようなものがあります。

| イベント | 必要な手続き |

|---|---|

| 不動産を購入した (住宅ローンを組んだ場合) |

所有権の保存・移転 抵当権の設定 |

| 転勤で引っ越した 結婚で姓を変えた |

所有権の登記名義人の氏名・住所変更 |

| 住宅ローンを完済した | 抵当権の抹消 |

| 不動産の所有者が亡くなった | 相続による所有権の移転 |

| 建物を取り壊した 建物を新築した |

建物の滅失の登記 表題登記・所有権の保存 |

詳しく知りたい人は法務局のHPをご覧ください。

<参考>法務局|不動産登記申請手続

登記簿と登記簿謄本の違いは?

登記簿について検索すると、「登記簿謄本」や「登記事項証明書」という言葉で説明されているページが多くあって、訳がわからなくなってしまいますよね。

結論から言うと・・・

・登記簿:登記記録全般を指す

・登記簿謄本=登記事項証明書:登記記録の内容を記載した書類で、法務局で誰でも取得できる

登記簿謄本の呼び方が変わった理由は、登記情報を紙ではなくコンピュータで管理するようになったからです。

紙で管理していた時代は、登記証明書を取得するときには原本の写しをもらっていたため、「謄本(とうほん)」と呼ばれていました。

ただ、現代ではコンピュータで管理しており「原本の写し」という概念はなくなったので、登記事項証明書に呼び名が変わったのです。

謄本(とうほん)・抄本(しょうほん)ってなに?

謄本は原本を転写した文書、抄本は原本の一部を抜き書きした文書のことです。

現在でも、戸籍に関する証明書では「戸籍謄本」や「戸籍抄本」という呼び方が残っています。

登記簿謄本(登記事項証明書)の種類は4つ!それぞれの役割を知っておこう!

登記事項証明書は、内容によって4つの種類があります。

すべての情報が記載されているのは文字通り「全部事項証明書」ですが、そのほかの証明書が必要になるケースもありますので、違いを理解しておきましょう。

また、似たような名前で間違えやすい「登記事項要約書」についても説明していますので参考にしてください。

登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

登記事項証明書の名前と書いてある内容は以下の通りです。

| 名前 | 書いてある内容 |

|---|---|

| 全部事項証明書 | 登記記録のすべての事項が記載されたもの (閉鎖登記記録に載っている情報を除く) |

| 現在事項証明書 | 現在の権利状況のみが記載されたもの 過去の所有者や抵当権は記載されないので見やすい |

| 一部事項証明書 | 登記記録の一部が記載されたもの たとえば、マンションの土地は区分所有となり所有者が多くなるため、この一部事項証明書の方が見やすい |

| 閉鎖事項証明書 | 土地の合筆や建物の滅失など、閉鎖された登記記録が記載されたもの |

登記事項要約書とは?

登記事項要約書とは、登記内容のうちで現在有効な情報のみが抜粋されている資料のことです。ここには過去の権利関係(所有者や抵当権など担保に関すること)は記載されません。

この資料は登記事項証明書と同じく、法務局へ申請することで発行できます。

登記事項要約書は、最新情報を閲覧するための簡易的なメモという扱いなので、法的な証明書としては使えません。あくまでも閲覧用としてのみ利用しましょう。

登記簿の取得方法はオンラインがおすすめ!手数料もおトクです♪

登記事項証明書の取得方法は、大きく分けて3つあります。

・登記所の窓口で取得する

・登記所へ郵送請求して取得する

・オンラインで取得する

登記所(とうきしょ)とは・・・

登記所とは、登記事務を取り扱う役所のことです。

具体的には、法務局や地方法務局(支局・出張所)を指します。

なお、いずれの方法においても取得したい不動産を示す番号が必要になりますので、事前に準備しておきましょう。

・土地の場合は「地番」

・建物の場合は「家屋番号」

登記所の窓口で取得する方法

登記所の窓口で取得する方法は以下の通りです。

①最寄りの登記所へ行く

②申請書に必要事項を記入する

③手数料に応じた収入印紙を購入して申請書に貼る

④申請書を窓口へ提出して書類を受け取る

窓口での申請方法は、一般的な役所での手続きと変わりません。

ただ、登記所によっては平日しか業務を行っていない場所もありますので注意が必要です。

登記所へ郵送請求して取得する方法

登記所へ郵送請求して取得する方法は以下の通りです。

①申請書を法務局のHPから入手する

②申請書に必要事項を記入する

③手数料に応じた収入印紙を購入して申請書に貼る

④封筒に申請書と返信用封筒を入れて最寄りの法務局へ郵送する

⑤法務局から返送された書類を受け取る

郵送するときには、返信用の封筒に宛名(自分の住所・氏名)を記入して、切手を貼るのを忘れないようにしてください。

また、郵送請求した場合に書類が到着するまでの期間は、法務局の混み具合にもよりますが、数日から1週間程度かかるようです。郵送の場合は余裕をもって申請するようにしましょう。

<参考>法務局|各種証明書請求手続

オンラインで取得する方法

オンラインで取得するには、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使って申請します。申請者情報登録を済ませたら「かんたん証明書請求」にログインして以下の操作を行えばOKです。

①利用環境の事前準備(初回のみ)

②請求書の作成・送信

③手数料の納付

オンライン請求の注意点として、手数料はインターネットバンキング、またはPay-easy(ペイジー)で納付する必要があります。

詳細はリンク先に掲載されています。オンライン請求を擬似体験できるコーナーもありますので、不安な人は事前に試してみると良さそうです。

登記簿の取得にかかる手数料

登記事項証明書を取得するための手数料は以下の通りです。

| 取得方法 | 手数料額 |

|---|---|

| 書面請求 | 600円 |

| オンライン請求・送付 | 500円 |

| オンライン請求・窓口交付 | 480円 |

取得方法による差額は100円程度ですが、窓口へ行くことや郵送などの手間を考えると、オンライン請求・送付をおすすめします。手数料をオンラインで決済できるのも便利ですよ。

<参考>法務省|登記手数料について

登記簿の閲覧のみなら「登記情報提供サービス」を活用しよう

登記事項証明書を取得してどこかに提出する場合は、窓口や郵送、オンラインで申請する必要がありますが、閲覧のみであれば「登記情報提供サービス」が役立ちます。

このサービスを使うとインターネット上で登記情報を確認することができます。利用料金が300円程度かかりますが、手軽に閲覧できるのでぜひチェックしてください。

なお、利用時間は平日の8時30分から21時までとなっていますのでご注意を!

登記簿の見方を解説!ポイントは表題部と権利部(甲区・乙区)です

登記簿(登記事項証明書)の見方を解説していきます。

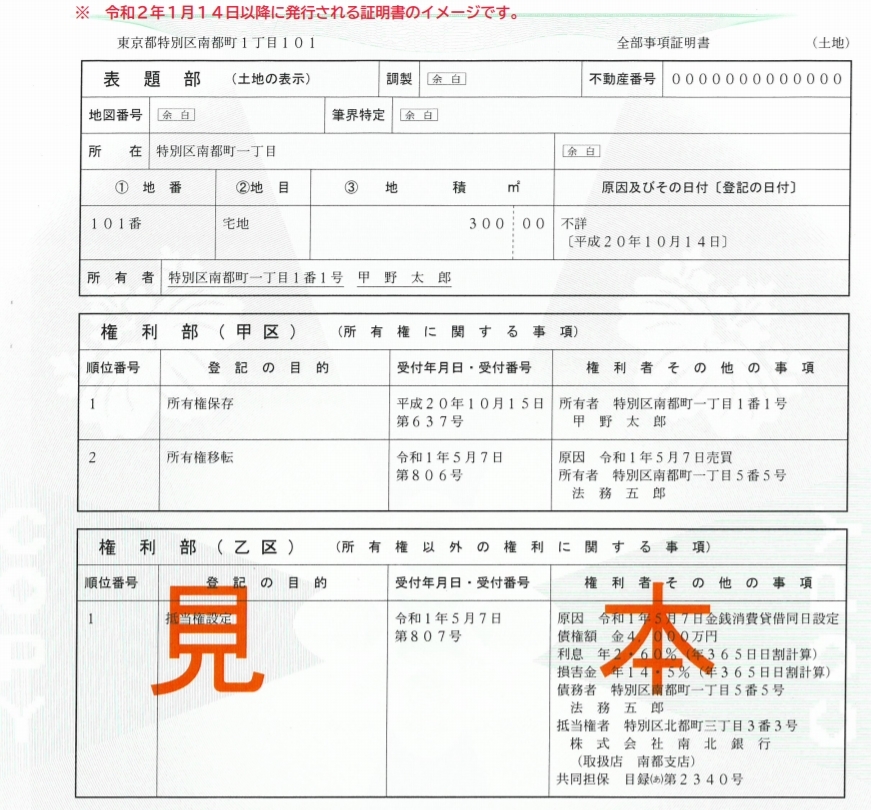

まずは法務省のHPに掲載されている登記事項証明書(土地)のサンプルを見てみましょう。

登記事項証明書がいくつかのブロックに分かれていることがわかりますね。

ここではポイントとなる以下の3つについて解説していきます。

・表題部

・権利部(甲区)

・権利部(乙区)

それでは1つずつ何が書かれているか見ていきましょう!

表題部には物件の概要が書かれている

表題部には、土地であれば所在地や地番、地目※、地積(面積)などが記載されています。

また建物の場合は、所在・地番・家屋番号・構造・床面積などの記載があります。

※地目(ちもく)とは・・・

地目とは、土地の用途によって分けられている区分のことです。

全部で23区分あり、代表的なものとして宅地・畑・山林などがあります。

権利部(甲区)には所有者の情報が書かれている

権利部の甲区には、所有権に関する記載があります。

「誰が」「いつ」その物件を取得したかがわかるようになっています。

この甲区に多数の記載があれば、売買や相続などを繰り返してきた不動産ということです。

上のサンプルからは、現在の所有者が「法務五郎」だと分かります。

権利部(乙区)には所有権以外の権利が書かれている

権利部の乙区には、所有権以外の権利に関する記載があります。

代表例は住宅ローンを借りたときに設定される抵当権です。この抵当権を見ると、どの銀行からいくらのローンで借りているかがわかります。

上のサンプルからは、「法務五郎」がこの物件を担保に「南北銀行」から4000万円借り入れていることが分かります。

抵当権(ていとうけん)とは・・・

抵当権とは、いわゆる「不動産を担保にとる」権利のことです。

つまり抵当権がついている物件は、住宅ローンなどを使って購入されており、返済できなくなった場合にそなえて不動産が担保に入っているのです。

<関連記事>担保とは?疑問を一気に解決!現役銀行員ローン担当とのQ&A付

登記簿は種類・取り方・見方をマスターすればこわくない!

登記簿の種類や取り方、見方などを解説してきました。日常生活ではあまり接点がない部分なので、新鮮に感じた人も多かったのではないでしょうか。

この記事を読んでいる人は、マイホーム購入にあたって登記簿のことを不安に感じているかもしれません。

ただ、記事の中でも解説してきたように、登記簿はきちんと理解すれば、取得することや内容を確認することは難しくありませんよ。

さらに、不動産売買で登記関連の手続きを行う場合は、司法書士に代行してもらうのが一般的ですので、ご安心ください。ただ、登記費用や司法書士への報酬はかかりますので忘れないようにしましょう。

マイホームの費用については、以下の記事にまとめていますので参考にしてくださいね。

<関連記事>家を建てるための費用・税金は!?予算別プランや施工期間・流れも解説!

登記簿を理解できたら「夢のマイホーム」へ一歩近づいたも同然です!

ニフティ不動産のサイトで理想のお家を探してみませんか?

スタイル別にカタログ一括請求もできますので、ぜひチェックしてみてください♪

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

0円物件とは?メリット・デメリットと活用方法、実際に購入した方の声を紹介

0円物件とは?メリット・デメリットと活用方法、実際に購入した方の声を紹介

二世帯住宅を新築するなら完全分離型がおすすめ!間取りや価格相場は?

二世帯住宅を新築するなら完全分離型がおすすめ!間取りや価格相場は?

市街化調整区域とは?市街化区域との違いを解説!住宅の売買や土地購入にも建設許可申請がいる?

市街化調整区域とは?市街化区域との違いを解説!住宅の売買や土地購入にも建設許可申請がいる?

オール電化のメリット・デメリットを解説!電気代を節約するコツを知ろう

オール電化のメリット・デメリットを解説!電気代を節約するコツを知ろう